Cet article est sous embargo de reprise jusqu’au jeudi 16 octobre à 6h

Une étude exclusive pour l’Orange bleue

La salle de sport connaît un essor considérable en France : en 2022, 6,2 millions de personnes disposaient d’un abonnement, soit un Français sur onze. Longtemps associées à l’univers masculin de la musculation, ces structures accueillent aujourd’hui un nombre croissant de femmes. Leur présence redessine les usages, mais soulève aussi de nouvelles questions.

Car si la salle est censée incarner un lieu de bien-être et de dépassement de soi, elle demeure pour certaines un espace intimidant, parfois marqué par des comportements sexistes. Sur les réseaux sociaux, des mouvements comme le #gymweirdo ont contribué à mettre en lumière ces dérives, dénonçant le harcèlement ou l’hypersexualisation vécus par des sportives en plein entraînement.

Cette enquête, menée par l’institut FLASHS pour l’Orange bleue, propose de comprendre comment les femmes perçoivent réellement la salle de sport : motivations, freins, stratégies pour composer avec le regard des autres, mais aussi expériences d’intimidation ou de sexisme. Les résultats, issus d’un panel de 2 000 Françaises, offrent un éclairage inédit sur la manière dont ces lieux, a priori neutres, restent traversés par des normes de genre.

Une pratique répandue mais discontinue

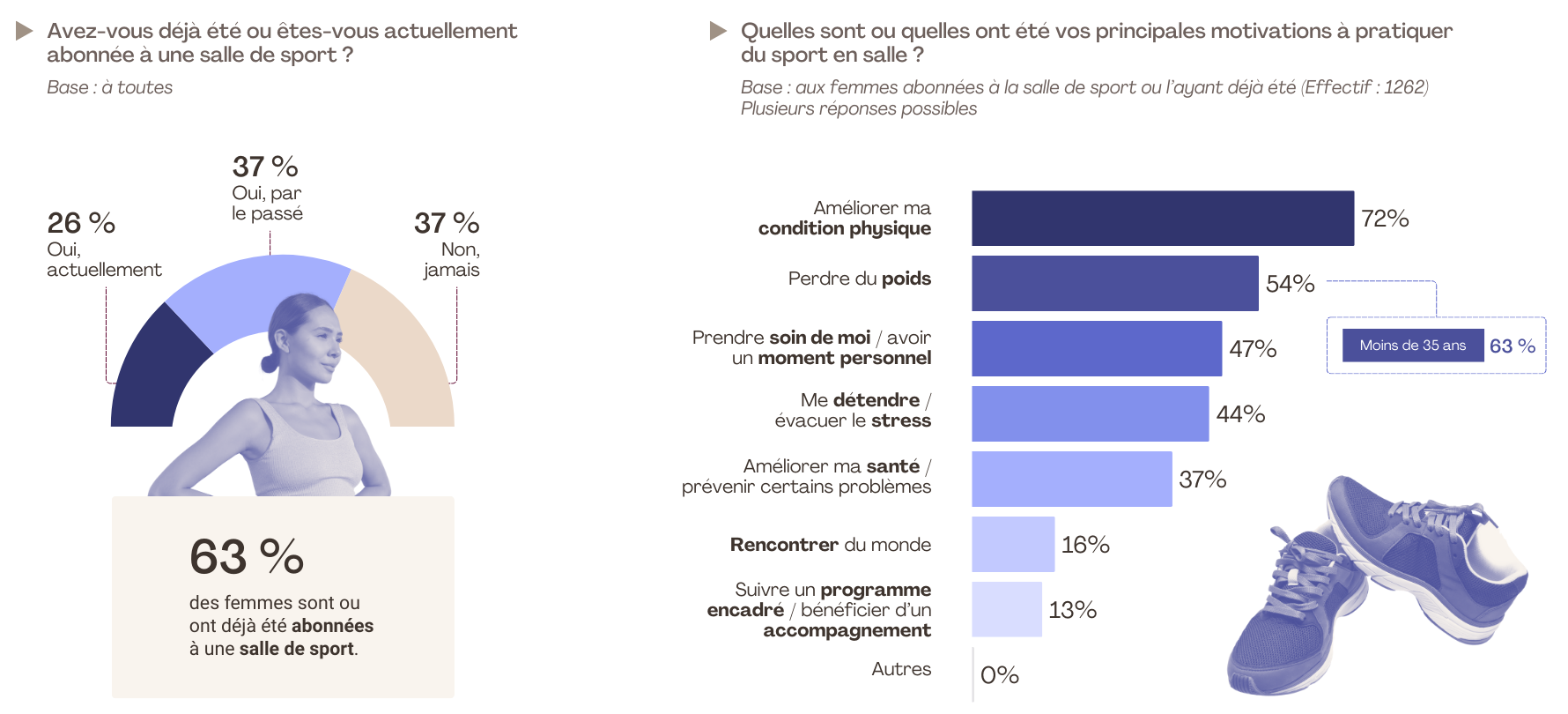

Près de deux femmes sur trois déclarent avoir déjà été abonnées à une salle de sport. Aujourd’hui, 26 % le sont encore, tandis que 37 % l’ont été par le passé. Les motivations principales renvoient à l’amélioration de la condition physique (72 %), à la perte de poids (54 %) et au besoin de disposer d’un moment pour soi (47 %). D’autres y voient une source de détente (44 %) ou un moyen de prévenir des problèmes de santé (37 %).

Les femmes de moins de 35 ans apparaissent particulièrement sensibles à l’injonction liée au corps : 63 % d’entre elles citent la perte de poids comme principal moteur.

Cette diversité d’attentes illustre la polyvalence de la salle de sport, perçue à la fois comme un lieu de soin corporel et un espace de gestion du stress quotidien.

Le coût et le manque de temps en principaux freins

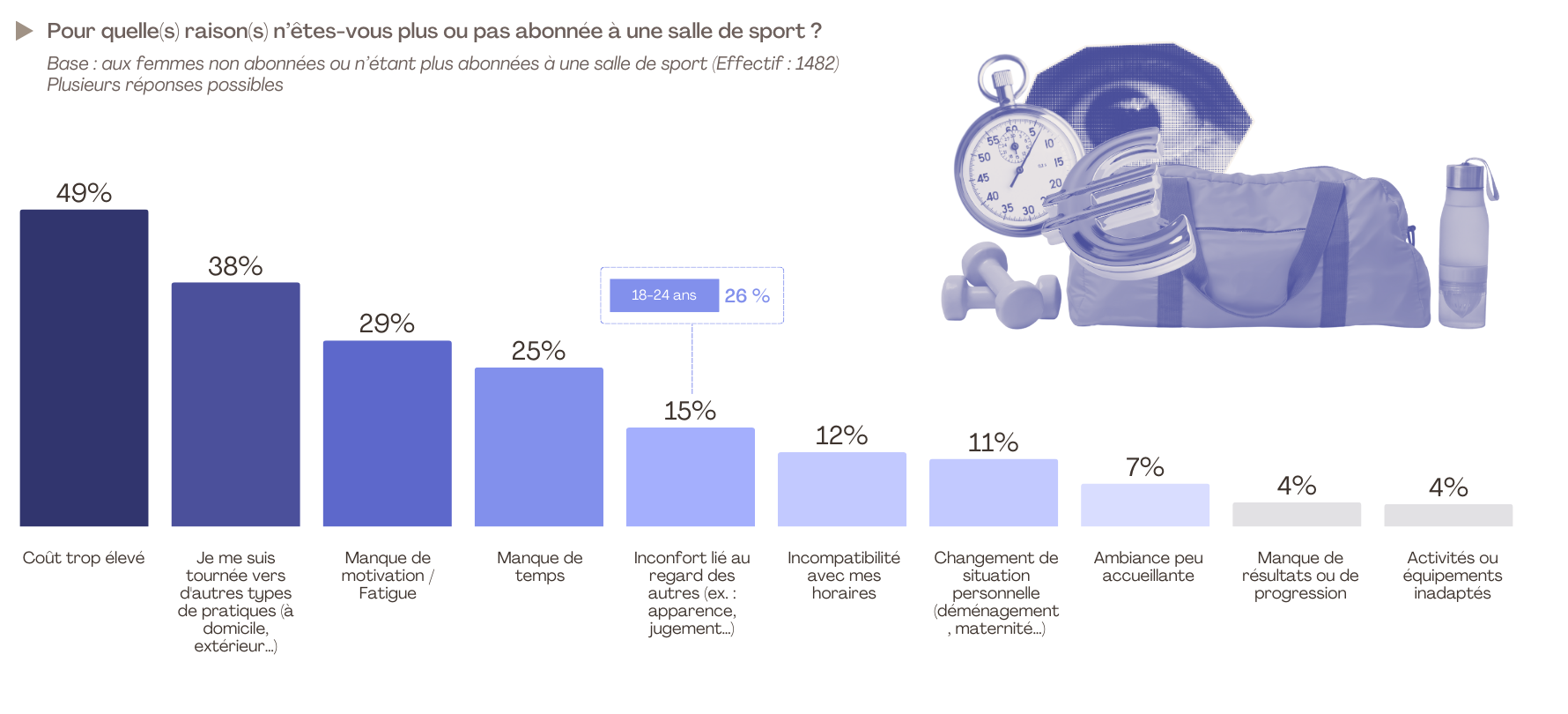

Parmi les femmes qui ne sont pas abonnées ou qui ont cessé de l’être, le coût apparaît comme le frein majeur : près d’une sur deux (49 %) l’évoque. Beaucoup se tournent alors vers d’autres types de pratiques, notamment à domicile ou en extérieur (38 %).

Viennent ensuite le manque de motivation et la fatigue (29 %), puis le manque de temps (25 %). L’inconfort lié au regard des autres est également cité (15 %), une expérience qui touche particulièrement les plus jeunes (26 % des 18-24 ans).

Ces obstacles traduisent la difficulté à maintenir une pratique régulière dans des vies déjà contraintes.

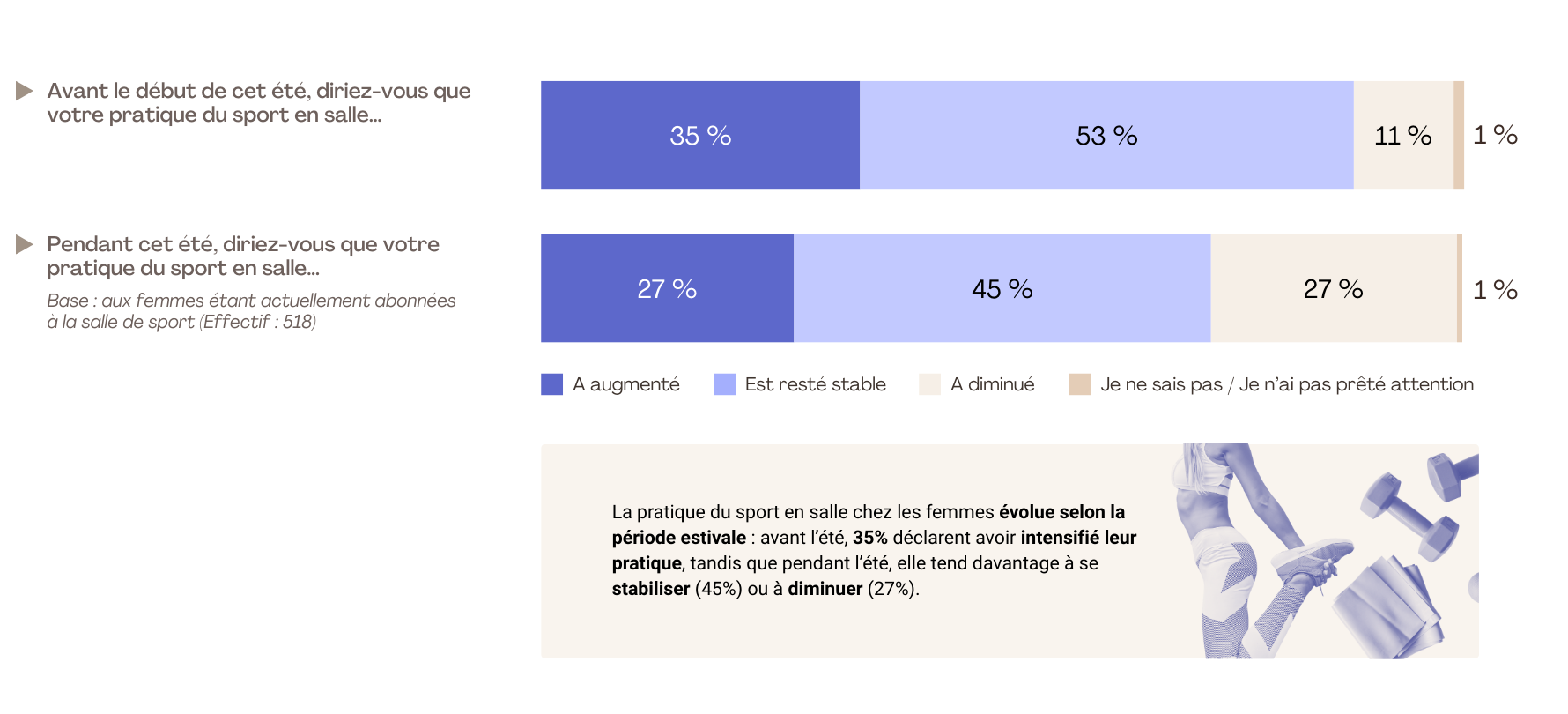

Une pratique marquée par la saisonnalité

Chez les femmes actuellement abonnées, la fréquence de pratique varie au cours de l’année. Avant l’été, 35 % déclarent avoir intensifié leur entraînement. Mais une fois la période estivale installée, 45 % stabilisent leur rythme et 27 % le réduisent.

Cette saisonnalité témoigne non seulement de l’impact des vacances et des obligations familiales ou professionnelles, mais aussi de la pression sociale autour du « summer body », qui incite à se préparer physiquement en amont de l’été, avant que la régularité sportive ne s’essouffle.

Un espace de bien-être… pas pour toutes

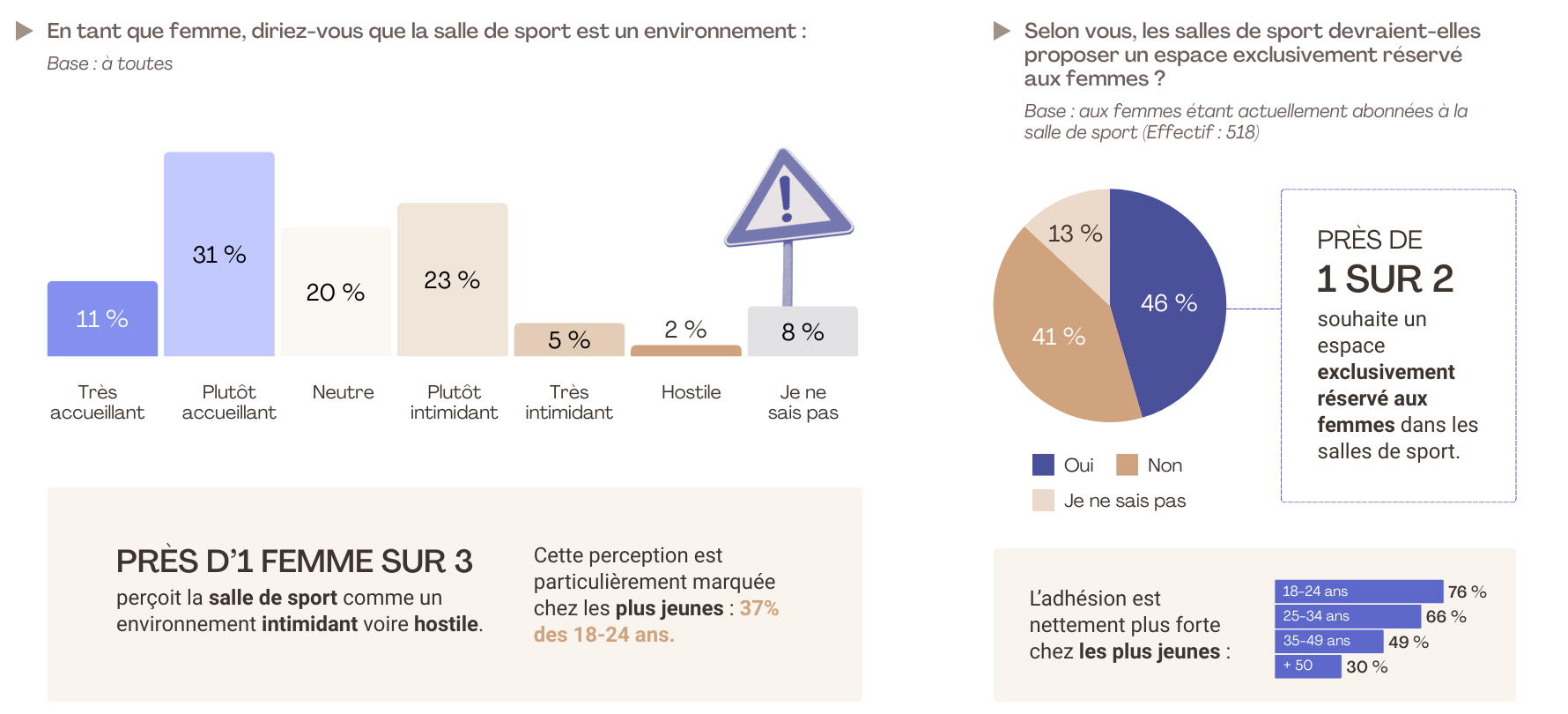

La salle de sport est souvent présentée comme un espace de bien-être et de dépassement de soi, où l’on vient entretenir sa santé physique autant que son équilibre personnel. Pourtant, ce cadre n’est pas toujours perçu de manière positive par les femmes : 42 % la décrivent comme « très » ou « plutôt » accueillante, mais près d’une sur trois (30 %) évoque au contraire un environnement intimidant, voire hostile – un ressenti qui grimpe à 37 % chez les 18-24 ans.

Face à ces ambivalences, 46 % des femmes se déclarent favorables à la création d’espaces exclusivement réservés aux femmes, signe d’une attente croissante d’environnements sportifs perçus comme plus sûrs et mieux adaptés à leurs besoins.

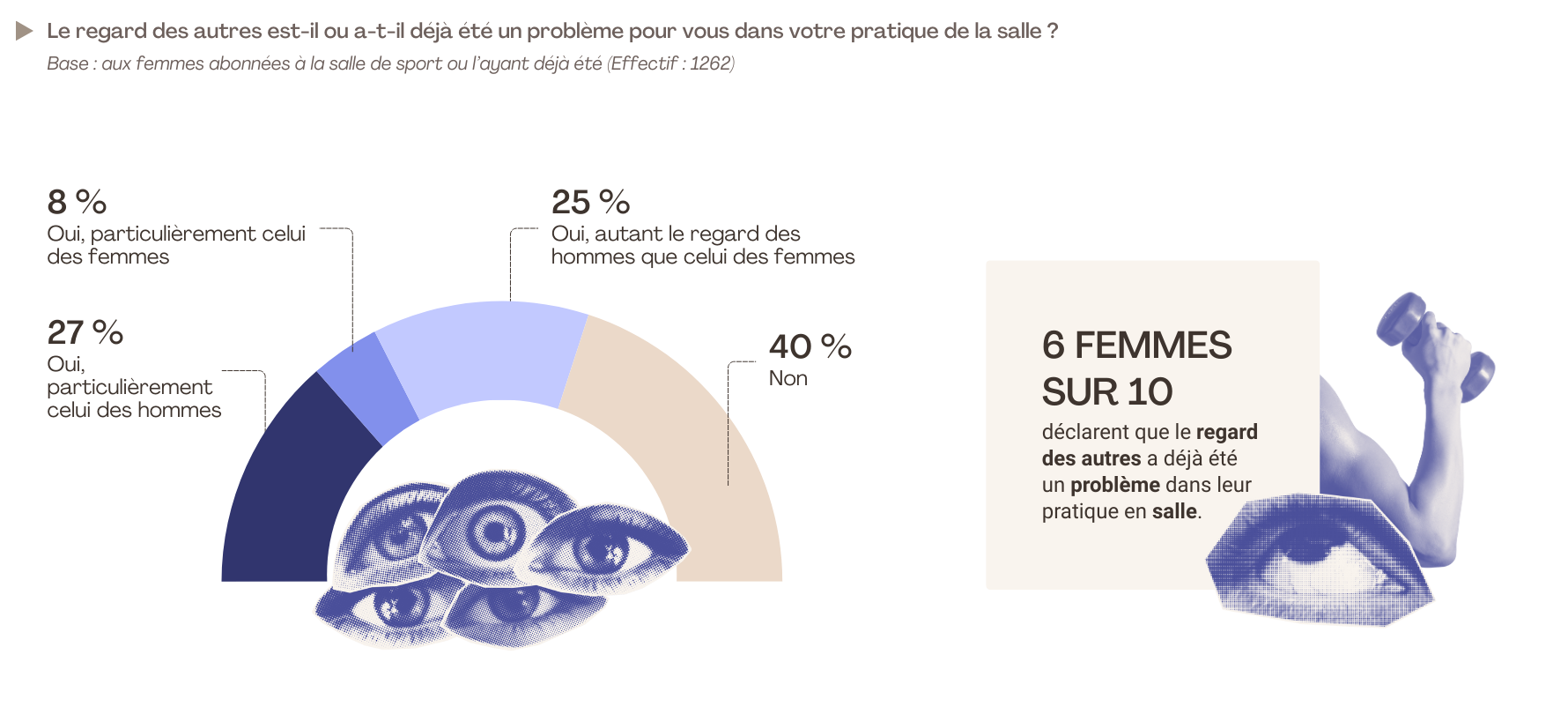

Le poids du regard des autres

Six femmes sur dix reconnaissent que le regard des autres a déjà constitué un frein dans leur pratique en salle. Pour 25 %, ce malaise vient autant des hommes que des femmes, mais pour 27 %, il est lié plus spécifiquement au regard masculin.

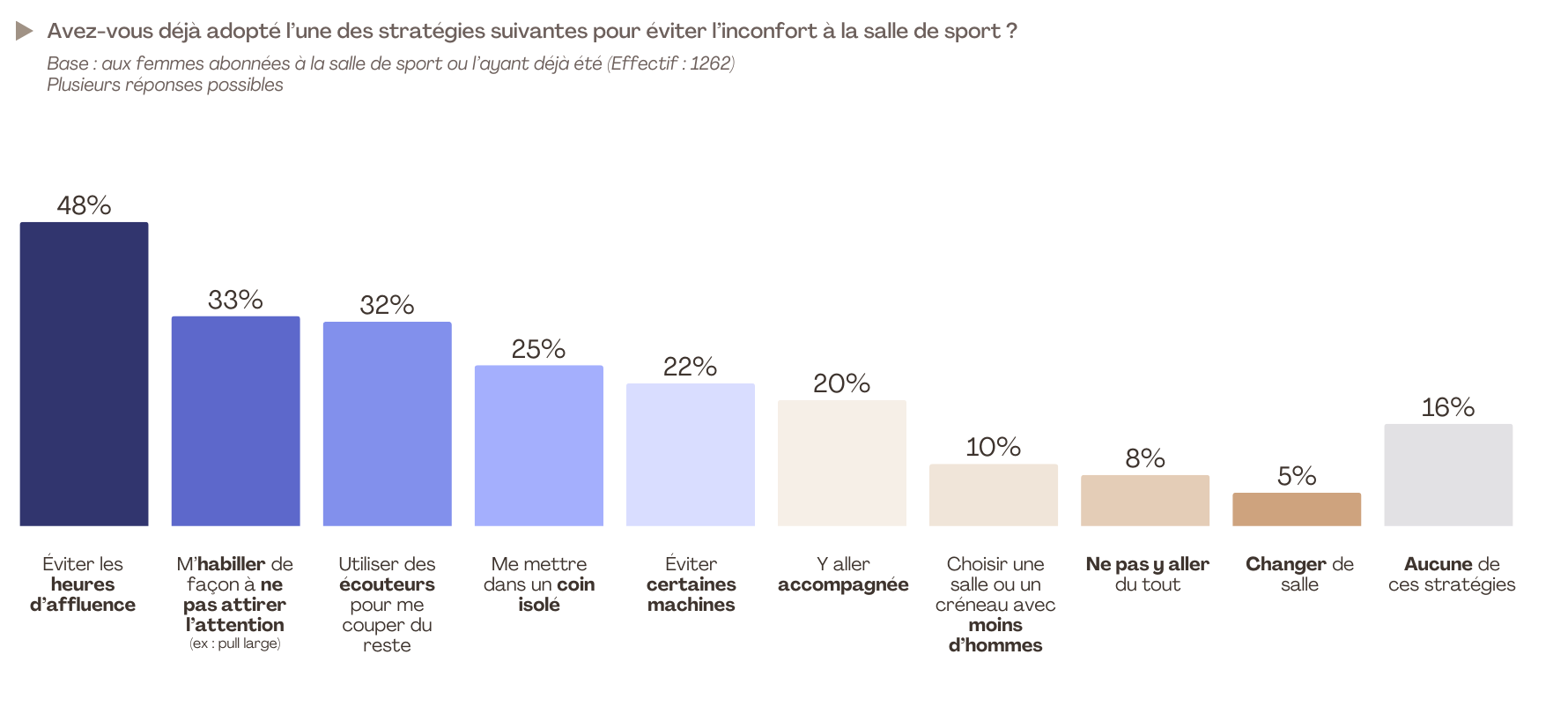

Face à cette pression, beaucoup adoptent des stratégies d’évitement : éviter les heures d’affluence (48 %), porter des vêtements amples (33 %), s’isoler grâce aux écouteurs (32 %) ou choisir une salle ou des créneaux avec moins d’hommes (10 %).

Ces tactiques illustrent la nécessité, pour de nombreuses pratiquantes, de se protéger afin de préserver une certaine sérénité dans leur entraînement.

Quand l’image s’impose

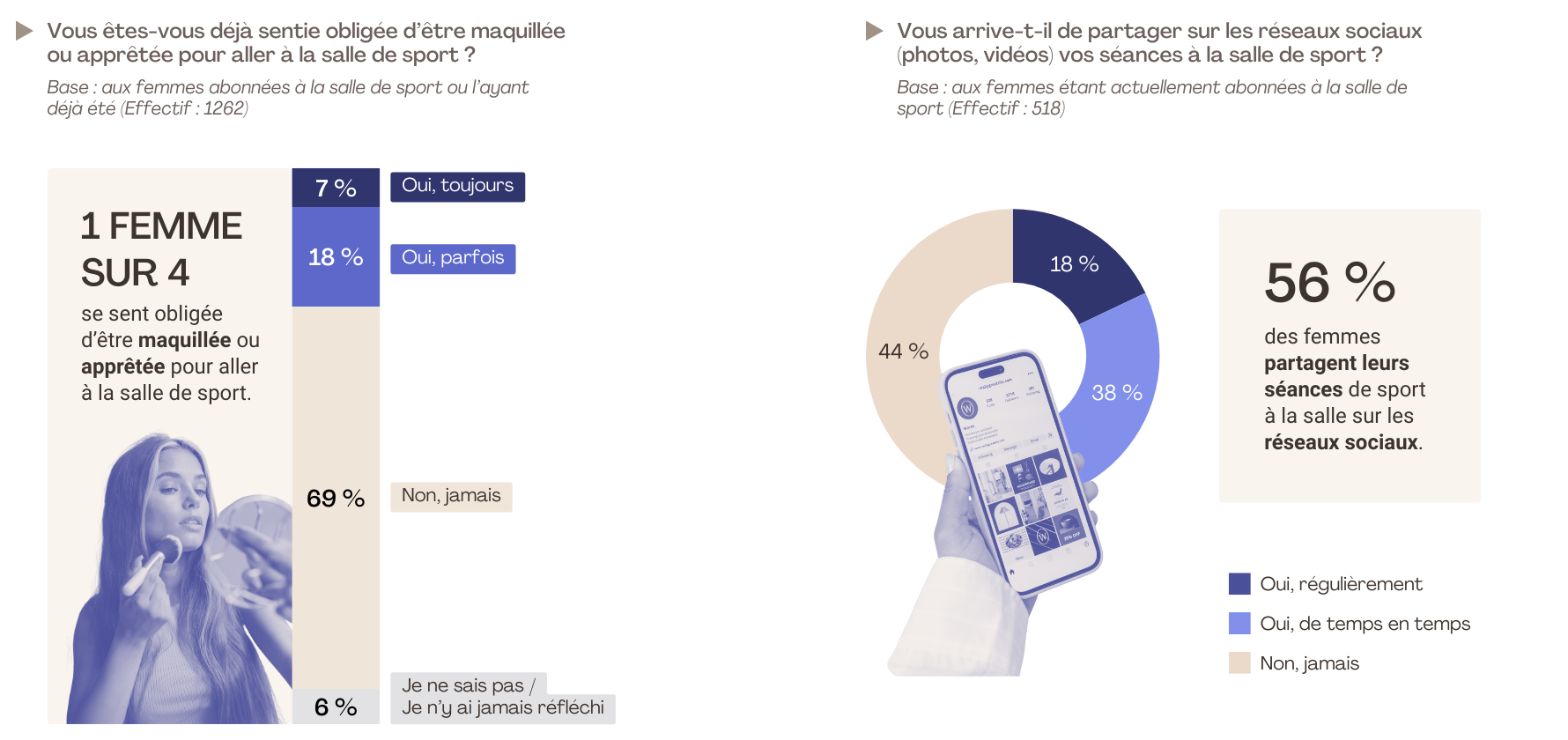

À la salle de sport, la performance ne se joue pas seulement sur les machines : l’apparence elle-même devient parfois une contrainte. Ainsi, une femme sur quatre (25 %) dit s’être déjà sentie obligée d’être maquillée ou apprêtée pour s’y rendre (7 % « toujours », 18 % « parfois »).

Une majorité (69 %) affirme toutefois ne jamais avoir ressenti cette pression. Cette pression sociale s’exprime également au-delà des murs de la salle. Plus d’une femme sur deux (56 %) déclare partager ses séances sur les réseaux sociaux – dont 18 % régulièrement et 38 % de temps en temps – quand 44 % affirment ne jamais publier.

Cette mise en scène numérique illustre la dimension performative du sport aujourd’hui, où l’activité physique devient aussi un vecteur d’identité et de visibilité en ligne.

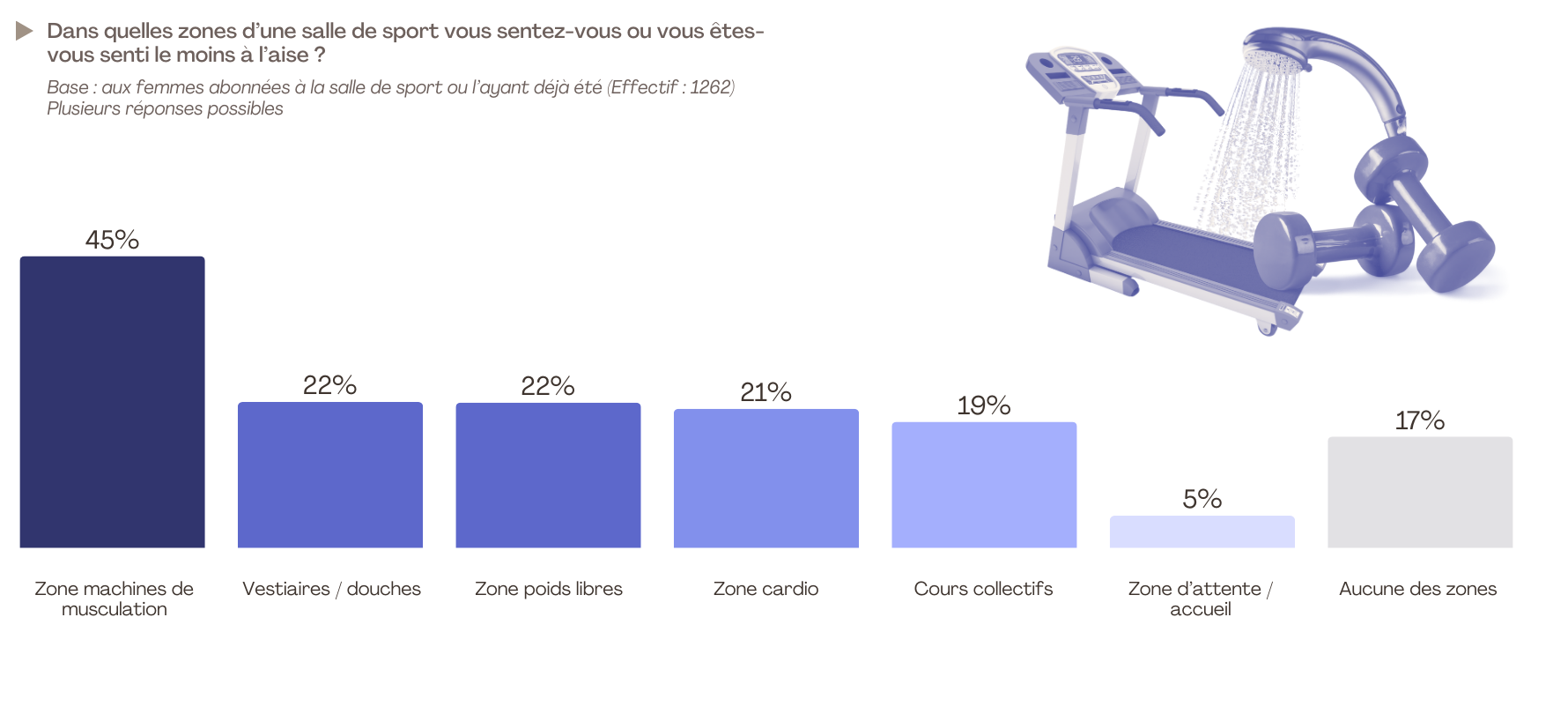

Des zones inégalement investies

Toutes les zones de la salle ne sont pas perçues de la même manière. Les espaces de musculation ressortent très nettement comme les plus inconfortables pour les femmes (45 %). Derrière, les poids libres (22 %), les vestiaires (22 %), les zones cardio (21 %) et les cours collectifs (19 %) suscitent également une forme de gêne, mais de manière relativement moins marquée.

Cette hiérarchie implicite des espaces reflète leur charge symbolique : les zones connotées comme plus « masculines », en particulier la musculation, sont celles où les femmes se sentent le plus vulnérables.

Quand l’inconfort devient sexisme

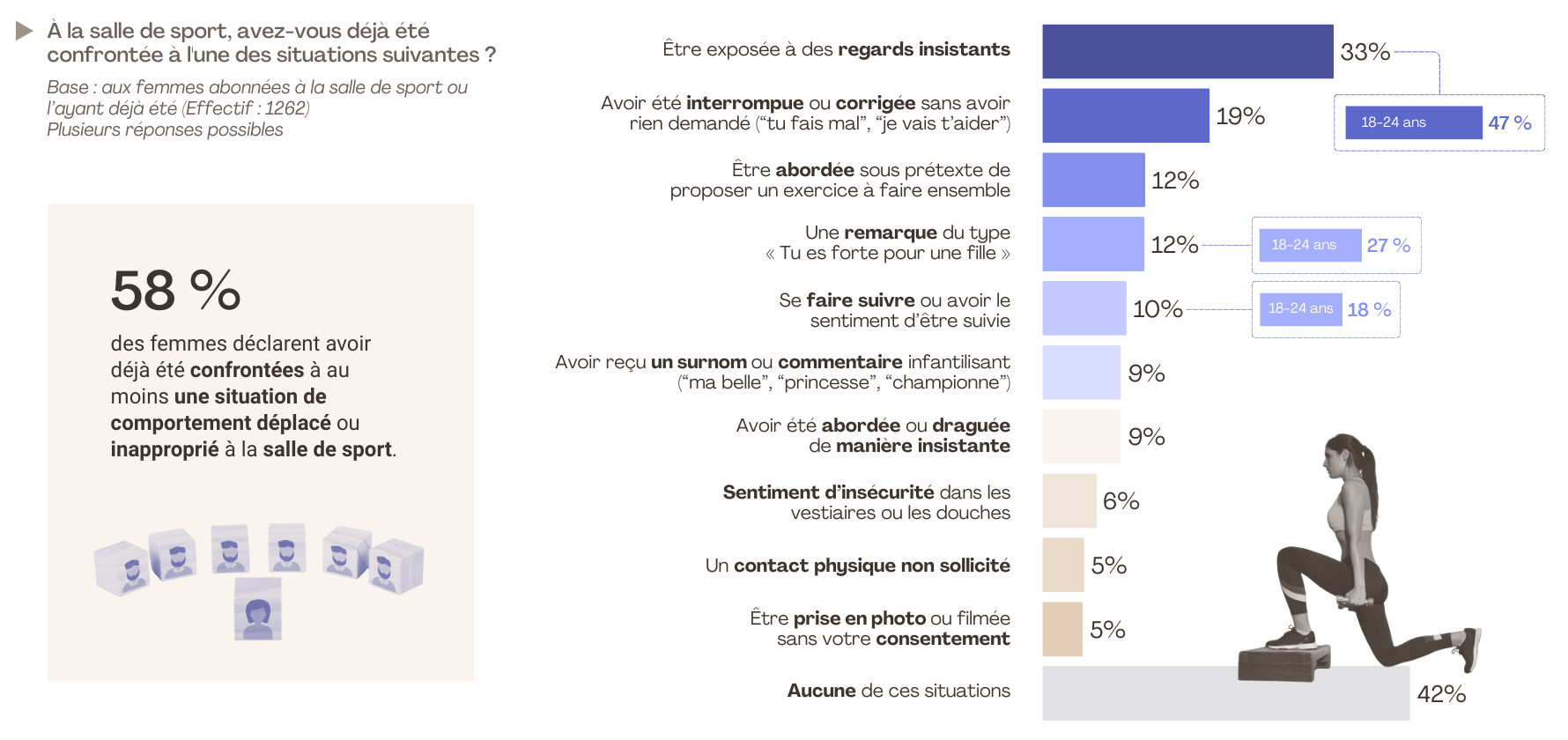

Au-delà de l’intimidation, une réalité plus préoccupante se dessine : 58 % des femmes déclarent avoir déjà été confrontées à au moins une situation de comportement déplacé ou inapproprié en salle de sport.

Ces expériences se répartissent en trois grands ensembles :

- Les attitudes infantilisantes : elles concernent 40 % des femmes, qu’il s’agisse de remarques du type « Tu es forte pour une fille » (12 %), de surnoms condescendants comme « princesse » ou « ma belle » (9 %), ou encore de corrections non sollicitées (19 %).

- Les comportements intrusifs : ils touchent près de deux femmes sur trois (64 %), avec en premier lieu les regards insistants (33 %), mais aussi les approches déguisées en conseils sportifs (12 %), la drague insistante (9 %) ou le fait d’être ou se sentir suivie (10 %).

- Les atteintes à l’intégrité physique ou à la vie privée : 16 % des répondantes déclarent y avoir été confrontées, que ce soit par des photos ou vidéos prises sans consentement (5 %), des contacts physiques non sollicités (5 %) ou un sentiment d’insécurité dans les vestiaires et douches (6 %).

Ces résultats montrent que, si chaque situation peut sembler isolée, leur cumul met en lumière une réalité plus systémique : la salle de sport, censée être un espace de bien-être, reste pour beaucoup de femmes un lieu traversé par des rapports de genre inégalitaires et des formes de sexisme banalisées, particulièrement ressenties chez les plus jeunes.

Méthodologie

Enquête réalisée par FLASHS pour l’Orange bleue du 18 au 22 août 2025, par questionnaire autoadministré en ligne auprès d’un panel de 2 000 femmes françaises âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population française. L’échantillon comprend 1 262 femmes pratiquant ou ayant pratiqué une activité en salle de sport.